| | | | | | | | | 2025/11/14 19:00:30 プライベート♪ | | | 社会 | | | 不登校やホームスクール | |

| |

| | |

不登校の人数がラジオで伝えられていた模様。こういう言葉は1990年代から聞いてきているような気がする。

生徒の不登校問題 いつから

AI による概要

不登校問題が注目されるようになったのは、

昭和後半からであり、近年は不登校を定義する欠席日数が「年間30日以上」とされています。具体的には、1970年代後半から1980年代にかけて、学校ぎらいの数が増加したことがきっかけです。その後、平成10年度以降に定義が変更され、現在では病気や経済的理由以外の欠席が年間30日以上で「不登校」とみなされます。

歴史的な経緯

・1960年代半ば:「学校ぎらい」といった言葉で不登校が認識され始めました。

・**1970年代後半から1980年代:**文部省の調査で「学校ぎらい」の数が増加し、不登校問題が注目されるようになりました。

・**1998年度:**文部科学省の公的な見解として、「学校ぎらい」の区分が「不登校」に名称変更されました。

・**平成10年度以降:**不登校の定義が「年間30日以上」の欠席に変更されました。

・**現在:**文部科学省は、病気や経済的理由以外の欠席が年間30日以上で、かつ「学校に登校する」「する」という気持ちがあるにもかかわらず、登校できない状況にある児童生徒を「不登校」と定義しています。

現在の状況

・**定義:**年間30日以上の欠席で不登校と定義されるため、30日未満の欠席でも、前兆がある場合は早期の対応が重要です。

・**増加傾向:**小中学生の不登校は2023年度に過去最多を記録し、11年連続で増加しています。

・**主な原因:**学校生活に対する無気力、不安や抑うつ、生活リズムの不調などが上位を占めます。

------------------------------------------------------------------------

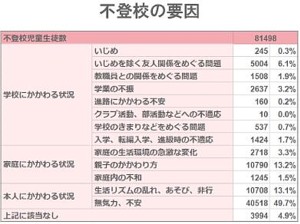

2024年度(令和6年度)の不登校人数

AI による概要

不登校児童生徒数は、

小学校137,704人、中学校216,266人で、小・中学校全体では353,970人となり、過去最多を記録しました。増加は12年連続で、特に2020年度以降に増加が加速していると見られています。

小・中学校全体: 353,970人(前年度より7,488人増加)

小学校: 137,704人(前年度より7,334人増加)

中学校: 216,266人(前年度より154人増加)

増加率: 小学校で5.6%、中学校で0.1%、小・中学校全体で2.2%となり、増加率は低下しています。

不登校の人数は、

絶対数では「東京都」のような都市部が多くなりますが、人口比(1,000人あたり)で見ると「沖縄」や「長野」など地方でも多くなる傾向があります。都市部では受験や進学塾のプレッシャーが要因になる一方、地方では部活動や地域の人付き合いといった人間関係が背景にあると指摘されています。

絶対数

・東京都: 20,718人(中学校、2024年データ)と、全国で最も多い。

・神奈川県: 14,964人(中学校、2024年データ)。

・大阪府: 14,818人(中学校、2024年データ)。

人口比(1,000人あたり)

・小学校: 沖縄、長野、島根、宮城、静岡などが上位に挙げられる。

・中学校: 傾向はまだデータが少ないが、都市部と地方で異なる要因が考えられる。

------------------------------------------------------------------------

都市部と地方の主な要因

・都市部: 受験競争や進学塾でのプレッシャーなどが、不登校の原因となることがある。

・地方: 部活動や地元に根差した複雑な人間関係が、不登校に影響する可能性がある。

都道府県別の傾向

・人数の傾向: 東京都、大阪府、神奈川県などの人口が多い都道府県は、不登校生徒の絶対数も多くなる傾向があります。

・発生率の傾向: 1980年代までは、埼玉、千葉、神奈川などの都市部で発生率が高い傾向が見られましたが、1990年代以降は新潟や鳥取などの地方県も上位に入ることがあり、全国的に平準化・一般化している傾向があります。

不登校出現率が比較的低い県としては、秋田県、富山県、奈良県、長崎県、鹿児島県などの地方県が一貫して挙げられることがあります。

最新の統計データ(文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)を都道府県別に見ると、年度によって順位は変動するものの、特定の地域に偏るというよりは、全国的な増加傾向の中で地域差が存在している状況です。

小中学生の不登校は過去最多の約30万人に──数字だけを見て終わりにせず、教師や保護者ができることは?

https://edtechzine.jp/article/detail/10197 2023/10/27

------------------------------------------------------------------------

生徒の不登校の平均期間

AI による概要

不登校の平均期間を特定する明確な調査データはありませんが、

一般的には「3カ月〜1年程度」と目安が挙げられることが多いです。ただし、不登校になる原因や個々の状況によって期間は大きく異なり、短期間で回復する子もいれば、数年単位で続く子もいます。

平均期間とされる目安

・3カ月〜1年程度: 多くの専門家やサイトが、復帰までの期間の目安として挙げています。 あくまで目安: これはあくまで平均的なもので、個々の状況によって異なり、この期間が長短を分けるわけではありません。

回復期間が異なる理由

・個人の状況や背景: その子自身の性格や回復力、不登校になった根本的な原因などによって、回復にかかる時間は大きく変わります。

・周囲の環境: 家族の対応やサポート体制なども、回復過程に影響を与えます。

長期化するケースについて

・「社会的引きこもり」の定義: 厚生労働省の定義では、自宅にこもり学校や仕事をせず、家族以外との人間関係がない状態が6カ月以上続く場合を指します。

・長期化の要因: 不登校が長期化する背景には、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

結論として、不登校からの回復にかかる時間は個人差が大きいため、平均期間はあくまで参考程度に留め、お子さんのペースに合わせて見守ることが大切です。

------------------------------------------------------------------------

その期間の時間の過ごし方 https://x.gd/QpC9m 画像検索

AI による概要

不登校期間の過ごし方は、

休息を優先し、無理のない範囲で趣味や好きなことを楽しむことから始め、生活リズムを整えたり、家事や軽い運動を取り入れたりと、徐々に活動の幅を広げていくのが良いでしょう。学習については、興味のある分野を深めたり、通信教育などを活用して自分のペースで進めたりすることが、将来への前向きな視点につながります。

過ごし方の例

・初期:心身の回復を最優先する

まずはゆっくり休み、休息を最優先しましょう。

無理に勉強させたり、スマホを制限したりしないようにします。

不安や悩みを聞く機会を設け、安心できる環境を整えます。

・中期:活動の幅を広げる

家事(掃除、料理、洗濯など)を手伝うことで、規則正しい生活リズ ムを意識します。

散歩やジョギングなど、軽い運動を取り入れて体力をつけます。

読書、音楽、映画、ゲーム、イラスト、手芸など、自分の興味のあることに没頭する時間を大切にします。

段階的に外出する機会を増やし、ショッピングモールに行ったり、友達と遊んだりするのも良いでしょう。

将来の夢や目標について、無理のない範囲で話してみることも大切です。

・学習面:自分のペースで進める

好きな分野の本や漫画を読んだり、オンラインツールや通信教材を使 ったりします。

学校の教材やプリントで、苦手な部分を復習するのも良いでしょう 。

オンライン家庭教師などを利用すると、わからないことをすぐに質問 でき、学習の遅れに対する不安を減らすことができます。

保護者の方へ

・お子さんの気持ちを尊重し、無理強いしないことが大切です。

・「家で過ごす時間は有意義でなければならない」と罪悪感を抱く必要はあ りません。

・お子さんが「何かしたい」と思ったとき、それをサポートする姿勢でいるこ とが大切です。

・昼夜逆転の生活にならないように、生活リズムには注意しましょう。

学校との連携も重要です。必要に応じて、学校の先生やスクールカウンセ ラーに相談しましょう。

-------------------------------------------------------------------------

小学生の不登校|原因や対応方法、解決のためにできること

https://life.litalico.jp/hattatsu/mailmag/181/ 2023.08.10

-------------------------------------------------------------------------

不登校児 支援

AI による概要

不登校児の支援は、

教育委員会、教育支援センター(適応指導教室)、学校の相談窓口(スクールカウンセラーなど)、そして民間のフリースクールや支援団体、**自治体の窓口(子ども家庭支援センターなど)**など、多様な場所で受けられます。それぞれの機関が、学習支援、相談、居場所の提供、保護者支援などを行います。支援を受けるには、まず学校や住んでいる自治体の教育委員会などに相談するのが良いでしょう。

主な支援機関と内容

・教育委員会: 不登校に関する専用の相談窓口を設置しています。

教育支援センターの利用案内や学校との調整を行います。

・教育支援センター(適応指導教室): 学校以外の場所で、専門スタッフによる個別カウンセリングや学習指導、集団活動を提供します。

学校との連携も行い、学校復帰を目指した支援を行います。

利用には、まず在籍校に相談する必要があります。

・学校の相談窓口: 担任の先生やスクールカウンセラー、養護教諭(保健室の先生)などが相談に乗ります。

別室登校などの提案も行います。

・民間の支援機関・フリースクール: フリースクールでは、学校とは異なる学びの場や居場所を提供しています。

相談窓口を設けている団体も多くあります。

自治体によっては、フリースクール利用料の補助金制度を設けている場合があります。

自治体の窓口: 子ども家庭支援センターなどが、不登校を含む子どもの生活や教育全般に関する相談を受け付けます。

保護者へのアドバイスや、専門機関との連携も行います。

・スクールソーシャルワーカー(SSW): 学校内外の専門機関と連携し、子どもや保護者が抱える問題の解決を支援します。

NPOカタリバ wiki

https://x.gd/ydApf

江戸の寺子屋の実態!世界トップレベルといわれたその教育制度とは?

https://youtu.be/AJOAP2f6yN4 14:28 2024/04/26

江戸の教科書〜脅威の学力にペリーが驚愕‼︎どんなカリキュラムだった?〜

https://youtu.be/NPc4UQu7Ofs 14:28 2024/04/12 ほーりーとお江戸

------------------------------------------------------------------------

外国の不登校の割合

AI による概要

「不登校」の正確な統計は国によって定義が異なり、世界全体や個々の国における最新の割合を一概に示すのは困難です

。ただし、アメリカでは慢性的な欠席(Chronic Absenteeism)が児童生徒の26%に上り、その割合は人種によって異なり、特に黒人やヒスパニック系のグループで高い水準にあると報告されています。英国では、全生徒の23.5%が「慢性的に欠席している」状態とされています。また、世界には学校に通っていない子どもが約3億300万人いるとの報告もあります。

各国の不登校の割合の例

・アメリカ: 慢性欠席(Chronic Absenteeism)の割合が、2023年には26%に 達しています。

人種によって割合に大きな差があり、黒人(39%)、ヒスパニック系(36%)で高く、白人(24%)、アジア系(15%)で低い傾向にあります。

・イギリス: 「慢性的に欠席している」子ども(全授業の1割を欠席)の割合 は23.5%です。

「深刻な不登校」(全授業の5割以上を欠席)の子どもは1.4%です。

・世界: 2018年の統計では、5歳から17歳で学校に通っていない子どもが約3億300万人います。これは、この年齢層のほぼ5人に1人に相当します。

補足

・「不登校」の定義は国によって異なり、学校を欠席する理由や期間、頻度な どの基準が異なります。

これらの数字は「不登校」の厳密な定義が異なるため、直接的な比較が難 しい場合があります。

世界の不登校について。

https://101college.org/knowing-futoko-worldwide/

韓国、台湾、ドイツ、イギリス、日本のこれから

-------------------------------------------------------------------------

ホームスクールとは

AI による概要

ホームスクールとは、

学校に通わず家庭を拠点として学習を行う教育方法です。これは、家庭教師に教えてもらう、オンライン教材を利用する、または保護者が教えるなど、さまざまな形で行われます。オルタナティブ教育の一種であり、ホームエデュケーションとも呼ばれ、海外では制度化されている国も多いです。

ホームスクールの特徴

・学校以外の学びの場: 学校という集団の場ではなく、家庭という安心できる環境を学びの拠点とします。

・多様な学習方法: 子どもの興味関心や学習ペースに合わせて、学習内容や進度を柔軟に決められます。

・主体的な学び: 「学校に行かない」という消極的な選択だけでなく、自分に合った学び方を主体的に選ぶという能動的な側面も持ちます。

主な実施理由

・いじめ、不登校、病弱などの理由で学校に通えない。

・早期の才能開発や、早期英才教育を目的とする。

・既存の学校教育とは異なる教育方針を子どもに与えたい。

日本における状況

・日本ではまだ制度化されていません。

・学校教育法の定めにより、特別な理由がない限り学校に通学させる義務があ ります。

・不登校の選択肢として注目されつつあり、支援団体も存在します。

| | |

| |

| | | | | | | | 2025/11/14 19:00:20 プライベート♪ | | | IT | | | AI動画と分かったら見ないようにしたいと思うか | |

| |

| | |

赤ちゃんのために猫が熊を追い払うというショート動画はいかにもありそうではあるが、果たして現実的かという問題がある。この類の動画が何種類も別バージョンが投稿されている。おかしいと思うはず。

以前から人の同情をひくような主としてショート動画も多く存在した。例えば

罠に嵌まって捕らわれの身の上の動物を救助したり、見る方がじんましんがでそうな、病気になったのか大きな斑点だらけのシマウマを救って元通りの姿にして返してあげる、あるいは捨てられた子供動物を連れ帰り医療を受けて元通りになるなどのレスキューもの、動物が道路に立ちはだかって車を停止させ、そのあと車の先方の道路で大規模な山崩れが起きるといったもの。

https://www.youtube.com/@meowbabas

https://www.youtube.com/shorts/OuW8t4AKEqY

https://youtu.be/sV_s6dwTxgk

実際にはあり得ない超能力のようなひと目をひく動画というのもある。

https://www.youtube.com/shorts/ze8NE0bQkcg

あったら好ましいと言ってもまずあり得ない体操選手の動画。

https://www.youtube.com/shorts/gMJxskpKl_E

日本在住の外国人が歌手デビュー?!AIで夢が叶うかも!DomoAI

https://youtu.be/CmKGWRcjNwo 9:47 2025/10/31 クリススタイルチャンネル

動物動画を取り上げても何ヵ月か経つと検閲でか削除されていたり、自ら削除していたりで、取り換えても採用したいものが出て来ず同じ作業が続く。果たして本物の動画なのか疑わしくもなる。アクセス数狙いのAI動画なのか疑い深くなる。

こういう動画は禁止すべきでないのか。困る人はいるのか?とりあえずの思いつきで世界に公表しても弊害が出るようでは中には面白いと感じる人も居るかも知れないがつまらない。

かといってAI分野は総合的な幅で進展しつつあるのが厄介なところ。アクセス数を稼ぐためにだけ利用されるとしたら反対意見はどれぐらい存在するだろうか。

AIによって情報分野は全てが平均化され集約され知りたい情報が時代と共に得られなくなるので参考資料にしかなり得ないだろう。

弊害を挙げてみると・・・プロパガンダに利用されたり特殊詐欺にも。

オオカミ少年になれてしまったら事実動画も信じなくなる可能性大。何も驚かないし感動もしない、そういう状況が恐い。

AI動画の弊害

AI による概要

AI動画の主な弊害としては、偽情報の拡散(ディープフェイク)、著作権侵害のリスク、そしてサイバー犯罪への悪用などが挙げられます。

具体的な弊害は以下の通りです。

偽情報・フェイクコンテンツの拡散、最も深刻な問題の一つが、本物と見分けがつかないような偽の動画(ディープフェイク)の生成と拡散です。

・なりすまし詐欺: 有名人の顔や声を使って、あたかも本人が話しているかのような偽動画が作成され、投資詐欺などに悪用される事例が報告されています。

・世論操作と社会混乱: 政治的な目的や特定の個人・集団を貶めるために偽情報が拡散されることで、社会的な混乱を引き起こす可能性があります。

著作権・法的リスク

AIが学習に使用するデータには既存の著作物が含まれている可能性があり、生成された動画が既存作品と酷似した場合、著作権侵害となるリスクがあります。

・無断利用: アーティストの作品や映像が無断で学習データとして使われ、権利者に不利益をもたらすことが懸念されます。

・法整備の遅れ: 技術の進化が速すぎるため、法的な枠組みやガイドラインの整備が追いついていない現状があります。

セキュリティと悪用

強力なAI技術は、悪意のある人物によってサイバー犯罪に悪用される可能性があります。

・サイバー攻撃の高度化: フィッシング詐欺のメール文面をより巧妙に作成したり、マルウェア(悪意のあるソフトウェア)のコードを生成したりするために利用されるリスクがあります。

・個人情報・機密情報の漏洩: クラウド型の生成AIに機密情報を入力すると、その情報が外部に保存・再学習される可能性があり、情報漏洩のリスクを伴います。

技術的・倫理的な課題

・品質のばらつき: 現在の技術では、特に長時間の動画生成において、生成物の品質が不安定であったり、不自然な部分が含まれたりすることがあります。

・倫理的な懸念: AIが学習データに含まれる社会的偏見や差別を無意識のうちに強化し、生成物に反映させてしまう可能性など、倫理的な課題も指摘されています。

これらの弊害に対し、適切なガバナンスと技術的・組織的な対策が求められています。

--------------------------------------------------------------------------

youtubeやショート動画でそれがAIで作成されたものかどうかの判定の仕方はあるのか。

AI による概要

YouTubeやショート動画がAIで作成されたものかどうかを確実に判定する単一の方法はありませんが、いくつかの特徴やツールを使って見分けることができます。

手動での見分け方(観察による特徴)

AI生成動画には、以下のような不自然な点が見られることがあります。

・人物の描写: 不自然な動き: 動きが滑らかすぎたり、逆にぎこちなかったりすることがあります。また、繰り返しが多い場合もあります。

・顔の特徴: 表情の変化が単調だったり、左右非対称だったりすることがあります。特に、まばたきの回数が少なかったり、不自然なタイミングだったりするという指摘もあります。

・手や指の描写: 指の数が多かったり少なかったり、関節の動きが不自然だったりするなど、細部の描写が苦手な場合があります。

・背景やオブジェクト: 一貫性の欠如: 背景のオブジェクトが突然消えたり、形が変わったりすることがあります。

・テクスチャの違和感: 肌や服、風景などのテクスチャが不自然に滑らかすぎたり、パターンが繰り返されていたりする場合があります。

・音声とリップシンク: 不自然な音声: AI音声合成の場合、感情の起伏が少なく、機械的なトーンになることがあります。

・リップシンクのズレ: 話している内容と口の動きが合っていないことがあります。

・全体的な違和感: 照明が不自然に滑らかすぎる。カメラの揺れが一定のリズムで不自然(AIで意図的に追加されている場合)。

ただし、AI技術は急速に進歩しており、これらの特徴は日々改善されています。最新のAI生成動画は非常にリアルに見えることがあるため、注意が必要です。

ツールを使った判定方法

・AI検出ツール: AIが生成したテキストや画像を検出するためのオンラインツールが存在します。動画全体をアップロードして判定できるツールも登場し始めていますが、その精度は100%正確とは限らず、人間が作成したものがAIと誤判定されることもあります。

・YouTubeの機能: YouTube自体が、アップロードされたコンテンツがAIによって生成または操作されたものである場合、その旨を表示する機能を導入している、あるいは導入予定です。

最終的に、視聴者としては、動画の信憑性について批判的な視点を持ち、情報源を確認するなど、メディア・リテラシーを高めることが重要です。

-------------------------------------------------------------------------

AI動画を禁止すると困ることは

AI による概要

AI動画の全面的な禁止は、

技術革新の阻害、経済的損失、表現の機会の制限など、様々な問題を引き起こす可能性があります。具体的には以下のような困ることが考えられます。

1. イノベーションと競争力の低下

・技術開発の停滞: AI動画技術はまだ発展途上であり、禁止することで研究開発が停滞し、関連技術分野における国際競争力が低下する恐れがあります。

・ビジネス機会の損失: 広告、メディア、エンターテイメント、教育など、様々な産業でAI動画を活用した新しいビジネスモデルや効率化が進んでおり、これを禁止すると大きな経済的損失に繋がります。

2. クリエイターとコンテンツ制作への影響

・制作効率の低下: AI動画は、時間とコストのかかる動画制作プロセスを大幅に効率化します。禁止されると、特に個人クリエイターや中小企業にとって、コンテンツ制作のハードルが再び高くなります。

・新たな表現手法の制限: AIは、人間だけでは生み出しにくいような独創的な表現やアイデアの創出を助けるツールでもあります。この新しい表現手法が制限されることは、クリエイティブ産業全体の多様性を損ないます。

・表現の機会の減少: 予算や技術的な制約のために動画制作を諦めていた人々が、AIツールを使って自己表現する機会が失われます。

3. 社会的・文化的な影響

・情報格差の拡大: AI技術を適切に活用できる国とそうでない国との間で、情報発信や技術力の格差が広がる可能性があります。

・恩恵の喪失: 教育コンテンツの作成支援、災害時の情報伝達の迅速化、アクセシビリティ向上のための動画生成など、AI動画がもたらしうる社会的な恩恵が得られなくなります。

4. 法規制の実効性と運用の課題

・完全な禁止の困難さ: 技術的にAI生成物と人間による生成物を見分けることが難しくなっており、完全な禁止の実効性には疑問が残ります。結果として、規制が形骸化する恐れがあります。

・これらの点から、全面的な禁止ではなく、悪用を防ぐための適切な法規制(例:透明性の確保、ディープフェイクの悪用防止策など)やガイドラインの整備、そして利用者への倫理的な責任の啓発が重要であると考えられます。

-------------------------------------------------------------------------

以前ハリウッド映画の題材や表現はいかにもありそうで限りなく現実に近く見えるあり得ないものを作るということを述べたことがある。スタントマンが危険なシーンを引き受け、CGにとって代わりCGが発展してSFXをジョージ・ルーカスがIndustrial Light & Magicを通じて ILMを駆使して製作していたことはよく知られている。300の映画監督ザック・スナイダーといわずずっと以前からグリーンンバックを利用して作られていた。

映画のリメイクも何年かごとに製作されることもある。しかし予算を削るせいか俳優も無名だし、中々オリジナルのものを追い越せないようにも思える。温度差というか体温や息遣いが感じられないせいかも知れない。

今後ハリウッド映画が人物だけ本物の映像で他はAIだとすると果たして見に行く率は増えるだろうか?

信じて良いのかどうかが曖昧になるAI動画は最初の内は珍しくてもオオカミ少年よろしくだんだんあほらしく思えて来るかもしれない。アニメはそれにとって代われるか。

今後いかにクリエーターが真剣に取り組んだとしても。行く行くは他の人々によってごまかしや特殊詐欺にも結び付きうる。誰か禁止する人はいないのか。便利とか問題解決にお結びつくものは別。

便利さや問題解決と動画のアクセス数狙いは別物でこれをどう判断し規制すべきか?検索の際多分理由はこうだろうと推測してやっても結果はまるで関係のないような常識に近い結果が現れる。

AI競争:赤ちゃんの顔写真から20年後の顔をいかに再現できるか!どうだ--多分作れない。

【OpenAI論文を読む】なぜAIは“もっともらしい嘘“をつくのか? ハルシネーションの正体をゆる解説

https://youtu.be/j3ZOOl4y6GQ 18:25 Oct 10, 2025 安野貴博

| | |

| |

| | | | | | | | 2025/11/14 19:00:10 プライベート♪ | | | 社会 | | | 現実の移民反対の生の声 | |

| |

| | |

移民を推し進めているのはどこかは金子吉友さんや石濱哲信さん等の動画である程度指導者はわかる。実際の危機感がどういうものであるかはyoutuberの動画だけでなく生の声を聴かないとなかなか伝わってこない。ということでそれが表現としてデモの生の声を取り上げてみる。

イスラム教徒の内部を知る凄い人の有料級演説!全日本人はこの演説を聞くべき!

https://youtu.be/XpA2Hhf75ZQ 8:08 2025/10/27 再生にっぽん

旦那の目の前で外国人にレ●プされ妊娠…信じられない事が起こっています

https://youtu.be/0lzI5VEajcI 8:55 Oct 28, 2025 日本BUZZ NEWS!!

超有料級演説!似非人権団体!この命がけの訴えを聞け!イスラムと結婚した地獄の毎日!

https://youtu.be/IHYG_BEOcYg 19:22 Sep 30, 2025 再生にっぽん

【移民の出入口】エジプトに難民が殺到する理由と東京都エジプト合意

https://youtu.be/EloqPsqQSpE 22:58 Oct 29, 2025 YUTABI TV

イスラムは利子をとらないからか物価が安いらしい。内戦を起こせば難民が出る。

移民政策反対デモ】※大至急見てください!いま福岡県朝倉市がトンデモない事態になっています…【今泉光陽】

https://youtu.be/m2mkpJuhyJs 11:28 2025/10/30

【移民政策反対デモ】※全ての日本人は見てください…博多のデモがトンデモない事態になりました

https://youtu.be/_HpKs9C1HJM 9:52 Oct 31, 2025 JAPANの逸話

日本で起きてる外国人問題!JICAアフリカホームタウン撤回!

https://youtu.be/S_sk7l9SZIE 9:15 2025/11/02 再生にっぽん

【移民政策反対デモ】※この動画が消されたらそういう事です…命懸けで話すので大至急聞いてください

https://youtu.be/p6N0zuBpzbI 15:58 Nov 1, 2025 JAPANの逸話

【移民政策反対デモ】※大至急見てください!いま福岡県朝倉市がトンデモない事態になっています…【今泉光陽】

https://youtu.be/m2mkpJuhyJs 11:28 Oct 30, 2025

【移民政策反対デモ】ショック😭高市早苗ってこんな本性だったのか… 相官邸前 2025/11/2 首相官邸前

https://youtu.be/L05qNKXhjEk 18:32 Nov 2, 2025

最後インタビューあり!国民が続々気づいた!首相官邸前 2025/11/2

https://youtu.be/NNGqwmI5TYw 2:52:55 2025/11/02

高校生の演説含む

【すごい】勇気ある中学生が移民反対デモで政府に怒りの訴え

https://www.youtube.com/shorts/5FQVv_QuiK8

【移民政策反対デモ】※命懸けで話すので覚悟して聞いてください…これは全て現実です【石場寿道】

https://youtu.be/5DwbeilLqhQ 10:25 Oct 28, 2025 JAPANの逸話

19歳の青年が移民反対デモで魂の叫び

https://www.youtube.com/shorts/x1iudlCxxrU 2025/11/02

【11/2移民政策反対デモ】図々しいんだよ

https://www.youtube.com/shorts/rXpsSOt-TIs 2025/11/02

【フルテロップ】ついに国民が目覚めた!日本とは思えない光景。。。【移民政策反対デモ】

https://youtu.be/HzfgS5IWSmo 32:18 Oct 27, 2025 まなびばLIVE

【移民反対デモ】過去イチの全国規模で大盛りあがり!移民政策問題に国民が続々気づいた!首相官邸前 2025/10/26 首相官邸前

https://youtu.be/mZYcsadefjo 2:22:35 Oct 26, 2025 まなびばLIVE

【移民反対デモ】首相官邸前でとんでも無い事が発生か!(2025年11月2日首相官邸前)

https://youtu.be/ar3YA_-POCM 2:11:10 Entertainment video channel

全国一斉 移民政策反対デモ 生中継(自民党本部〜首相官邸前・2025年10月26日)

https://youtu.be/TUwtQXzqOBI 4:41:57 Niconico News

移民政策反対デモ!首相官邸前11月2日16時〜

https://youtu.be/c6D0ZKa542A 2:10:42 再生にっぽん

移民反対デモ 「恐怖!児童婚!4歳5歳の女の子 出血して死亡」小池百合子デモ 10月17日 都庁

https://youtu.be/p6SvqEipW_Y 8:12 Oct 21, 2025 佐々木ジャーナル

※なぜ日本人が外国人に我慢しないといけないんですか?ここは日本です!!

https://youtu.be/weI7Yc33spw 9:13 2025/11/02 日本BUZZ NEWS!!

遂に目覚めた日本人たちが怒りの声をあげた..魂の叫びにシバキ隊も沈黙【移民政策反対 フィフィ 河合ゆうすけ 北村晴男 高市政権】

https://youtu.be/8HykDlVxm7E 10:17 Oct 29, 2025 政治を斬る‼︎

※なぜこんなにも熊が出没する様になったのか?その原因も中国が関係していました

https://youtu.be/d1s25Ihjbfg 8:09 2025/11/03 日本BUZZ NEWS!!

【移民政策反対デモ】東京・自民党本部前【全国一斉】

https://www.youtube.com/shorts/VWj2iV61hOI 2025/10/26

※N●Kの記者に嘘をつかれました…高校生がデモ会場で記者に言われた内容とは

https://youtu.be/D2xNex7VsaI 9:08 Nov 3, 2025 日本BUZZ NEWS!!

なんで移民やるん? 東京まなな 移民問題 街頭インタビュー

https://youtu.be/uSXHWOmUWjw 7:22 Nov 1, 2025 日本人に聞いてみた

移民政策反対デモin茨城2025-10-26「ムスリムの浸食状況を知りましょう」

https://youtu.be/e1vcIatvm6o 9:19 Nov 1, 2025 政治素人チャンネル

外国人介護福祉士の闇を暴露!日本人より簡単に資格が取れるって外国人特権じゃねーか!!

https://youtu.be/5jBUiLurB5c 8:24 Nov 7, 2025 再生にっぽん

ポーランドの国内が大混乱...政府が打った衝撃の政策とは!?

https://youtu.be/RiWJyqQ1xqA 4:19 Nov 6, 2025 どうしたアメリカ

大阪で移民政策反対デモを応援しています、9月よりも人が増えてます、若者も増えてますがもっと集まれ!

https://youtu.be/Ji54ODZt0kQ 5:02 Oct 26, 2025 アトムくん

移民賛成の老婆を論破!悪質外国人に一番狙われるのは女性と子供だ!

https://youtu.be/iFKDPzT2ijM 9:35 Nov 9, 2025 再生にっぽん

モスク建設反対デモ!補助金で礼拝所作るな!移民政党を国会議事堂から叩き出せ!

https://youtu.be/SseTeWSAjG4 8:44 Nov 9, 2025 再生にっぽん

困っちゃうな〜、移民が増えすぎて〜、どうしよう〜。まだまだ遅くはな〜い。元寇だっちゃ〜。

福岡県朝倉市で「外国人居住を想定」マンション建設問題 地元で計画中止訴え反対デモ 誤った情報もSNSで拡散 問題の背景は

https://youtu.be/uZ7F3LjEe8o 4:32 Nov 10, 2025 RKB毎日放送NEWS

【拡散希望】揺れる北の大地!冬の鈴木知事リコールデモ!雪も溶ける熱気•••鈴木知事の失態会見で道民の怒りが増幅!

https://youtu.be/yfavYlNnkbE 8:02 Nov 9, 2025 【北海道】乗り物大好きチャンネル

モスク建設反対デモ 11月9日 14時から 国会議事堂前

https://youtu.be/CLC2Z88juf4 2:06:55 Nov 9, 2025 佐々木ジャーナル

なかのひとのアンテナ!「外国人向けマンション建設 反対デモ!」vol.2

https://youtu.be/-DpCHib7Wz4 22:08 Nov 10, 2025 細川博司 復活チャンネル

(移民政策反対デモ)日本中でとんでもない事件が頻発しています!

https://youtu.be/CUXjOPrM80w 5:25 Nov 11, 2025 再生にっぽん

モスク建設反対デモ!東京都庁前11月12日12時〜

https://youtu.be/NJBnaPzGq8g 1:30:29 2025/11/12 再生にっぽん

字幕231 モスク建設反対デモ 横浜市旭区のモスク建設 主導しているのがイスラム過激派 HDIという団体のメンバー インドネシアではテトリスと認定!

https://youtu.be/T2UDiLrlKAA 8:25 Nov 10, 2025 佐々木ジャーナル

なかのひとのアンテナ!「外国人向けマンション建設 反対デモ!」vol.5

https://youtu.be/Q8q0WWd5tSY 13:52 Nov 12, 2025 細川博司

第5回鈴木直道ヤメロデモ

https://youtu.be/osAB4BvaPYA 2:27 Nov 10, 2025 サファイヤハリ

移民政策反対デモ 茨城

https://youtu.be/ltPyt3u0O3M 1:11:04 Oct 26, 2025 こっそり観音会

※ついに我慢の限界を超えた市民が立ち上がり怒りの声をあげる

https://youtu.be/4QE_LLTbqok 10:42 Nov 11, 2025 にっぽん政治塾

【朝倉デモ】※命保樹で話性のでてぞいてくてだい

https://youtu.be/GBw0-3BeHPc 11:54 2025年11月11日 日本の芸術祭

移民政策反対デモin 群馬

https://youtu.be/ABQrp1dy6P4 2:02:36 Oct 26, 2025 国民の本音や・・

------------------------------------------------------------------------

ニューヨークのムスリム市長が本当にヤバい

https://youtu.be/eEHOTe185M8 53:52 2025/11/07 金子吉友の反DSチャンネル

【日本人覚醒】日本人だけが、まだ気づいていない。

https://youtu.be/mjFKT9pHDwk 20:34 Oct 31, 2025 のりみみ【都市伝説解説】

飯山陽のライブ講義 in 大阪 vol.1:移民政策とイスラム教

https://youtu.be/82b2s6kryuk 51:15 Nov 8, 2023 論壇チャンネル

飯山さんのケースバイケースの別の動画もある。中国の習近平共産党はイスラムのある行動を取り入れた可能性もある。

------------------------------------------------------------------------

【茨城県民は全員見て!】美浦村の大規模外国人学校の全容

https://youtu.be/KZvxg7UJYus 28:55 Nov 1, 2025 さくらいしょうこ

移民政策反対デモに著名人も参戦..しばき隊も黙らせる圧巻の街頭演説【フィフィ 河合ゆうすけ】

https://youtu.be/RcLhJM444y4 11:53 Nov 4, 2025 にっぽん政治塾

日本がついに地獄になったと一発で分かる画像がコレ...

https://www.youtube.com/shorts/aQj4vANeFjI

【超危険!移民問題】入国規制はしない?高市内閣は国民を守れるのか!

https://youtu.be/QVJwGlO4Oyo 59:14 Nov 12, 2025 坂東忠信

【フィフィ×細川バレンタイン】米山に訴訟されそう/高市政権に期待すること/外国人問題はどうなる?

https://youtu.be/lZNtR_kBw04 1:03:21 2025/11/13 FIFI CHANNEL

移民を生かす為に国は破綻の道をまっしぐらということに気付かない。1人3000万円放出というキーワードが税金として連想される。

河合ゆうすけ×米山隆一という動画もあったらしいがかたくなに一方的に見え、宗教は戦力であることや、単一民族の歴史ということを考慮すべき。

衣食住やインフラ整備、コミュニケーションなど時間や空間その他受け入れ国自体の人手不足がかかって来る。これは人口が減少している貧乏な受入国の税金負担にかかってくるし、国はまず貧乏になって行くのが目に見えている。大金持ちが果たして面倒見ることが出来るかどうなのか。入って来る人々にとっては子供を増やして乗っ取りのチャンスにもなり得る。

とりあえず出身国に対して同国人が性犯罪何件以上、窃盗何件以上 傷害罪何件以上、殺人罪何件、各犯罪の罪状を限界を決めて送り返すことにしたい。

| | |

| |

| |