| | | | | | | | | | | | << | 7月 | >> | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |

| |

| |

| |

| | | | | | | | | | | | | | | | | 2025/06/24 19:00:20 プライベート♪ | | | 文化 | | | 学問はどうやって発展して行くのか | |

| |

| | |

生まれた頃から以降、先陣と言われた人達の指針のようなものを知る機会もあるけれど、年月が変わるとその人達の世代も変わり、著書なども次第に資料からも見つけにくくなり、又、違う世代の人達が登場してその大まかな内容を知ることになる。

文字ではないが近年はyoutuberによってその思想なり学問が披露されることになるが、講座以外は社会一般のことが語られて、学校で学ぶ学問と言えるのかは疑問もある。

アメリカの倫理観は1960年代を境に変化したことが過去伊藤貫さんやジェイソン・モーガンさんの動画で語られていた。従って時代によって判断基準が一定とは限らない。

youtubeで学校へ行く代わりになるものは存在するのかというと、中には世界史解体新書のような番組もあるが、他の殆どは個別に興味が持たれるような部分をピックアップして取り上げられるものが多いと思われる。

テーマを同じで多くの研究者もいると想像する世界も、多くの実験や調査を行っていても果たして研究成果というものは感じられ、昔に比較して一般人にとって向上したり効率よく身に付くものになっているのかは幾分怪しい。過去に記憶という同じテーマでどういう意見・考え方があるかを他のブログで取り上げてまとめたことはある。

例 記憶術/フランセス・A・イエイツ http://gitanez.seesaa.net/article/131661010.html

〈記憶の劇場〉とは

https://ameblo.jp/25juqrdlo/entry-12613009162.html

例 Learn Better――頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ アーリック・ボーザー

何かを学ぼうとする時に、1度は読んだほうが良いと思います。

とはなっているが時間が経ったからか、引っかかりがなかったからかあとで思い出せない。

大概研究者は自分の興味ある分野については資料も多く残しているのかもしれないが、我々が知りたいと思っていることを研究している分野は見つかることが少ない。

従って過去に出版テーマにしたい事柄を取り上げたことがあるが、それらの多くは売れるか売れないかの判断からまず興味が持たれないのだろう。

出版社の数も90年代は相当多かった(6500社ぐらい)。出版目録のようなものが過去にはあったが、Webの時代になり相当減った模様。Amazonなどでも古い本はデータから消えて行く傾向にある模様。個人的には同じテーマに関する出版社やタイトル、発行年月、当時価格などをデータベース化したこともあった。出版社も数が減り、書店の数も減って行く。自己出版等で電子出版されるようになると信頼度は掴めない。

風俗社会などでこんなことまで研究をしているグループもyoutuberの中にあるのかという(目と目が合ったら 眼付けた?のタイトルで歴史を面白く学ぶコテンラジオ)のもあった。時代によって又、国によって捉え方が違う模様。

思考がステレオタイプ化していて同じことにしか興味が持たれない。社会問題を取り上げてああだこうだ言うのはあっても探求して問題解決に導くというのはまずない模様。

米国での本の翻訳本などあるが、最初は基準が分からないので果たして評価できるのかどうかは人によって違うはず。

--------------------------------------------------------------------------

諸学問の発達

https://x.gd/JYmMO

実用の学として、自然科学が発達

観察や収集による、実証的・体系的な学問へ

多数の古典の注釈がおこなわれ、古語の用法を実証的に研究

歴史学

歴史学(元禄文化)

自然科学

国文学

--------------------------------------------------------------------------

学問の発展は、主に以下3つの要素によって推進されます。まず、既存の知識をさらに掘り下げ、新しい発見や理論を構築することです。次に、異なる分野の知識を相互に融合させ、新たな視点や技術を生み出すことです。最後に、学問の成果を社会に還元し、人々の生活や社会の発展に貢献することです。

1. 既存知識の深化と新たな発見:

研究の積み重ね:

既存の理論や仮説を検証し、新たな証拠や発見を積み重ねることで、知識の深さを追求します。

新しい技術や手法の導入:

高性能な機器やコンピューターシミュレーションなどの技術を導入することで、より詳細な調査や解析が可能になり、新しい発見につながります。

問題意識の明確化:

既存の知識だけでは解決できない問題を明確にし、それらを解決するための研究を進めることで、学問の発展を促します。

2. 学問分野の融合と新たな視点:

多分野連携:

異なる学問分野の専門家が連携し、知識や技術を共有することで、新しい視点やアイデアを生み出します。

新しい分野の創出:

既存の学問分野の組み合わせや、新たな問題を解決するために、新たな分野が生まれることもあります。

複合的な問題解決:

複雑な社会問題を解決するためには、様々な学問分野の知識や視点を総合的に活用することが重要です。

3. 学問の成果を社会に還元:

技術革新:

学問の成果を基に、新たな技術や製品を生み出し、産業の発展に貢献します。

社会問題の解決:

学問の知識や視点を活用して、環境問題、医療問題、貧困問題など、社会問題を解決します。

教育の質向上:

学問の成果を教育に取り入れ、次世代の育成に貢献します。

国際協力:

学問の成果を国際社会に共有し、世界平和や持続可能な社会の実現に貢献します。

これらの要素が相互に作用し、学問は発展を遂げていきます。また、学問の発展は、社会の進歩や文明の向上に不可欠な要素です。

--------------------------------------------------------------------------

学問や研究の進化とデメリット

AI による概要

学問と研究の進化は、人類の進歩を牽引する重要な要素ですが、その一方でデメリットも存在します。進化のメリットとしては、知識の深化、社会問題の解決、技術の発展、より良い生活環境の創出などがあります。一方、デメリットとしては、専門性の狭窄化、情報の過剰、倫理的問題、格差の拡大などが挙げられます。

メリット:

知識の深化:

研究を通じて、既存の知識が深化し、新たな発見や理解が生まれます。

社会問題の解決:

学問や研究は、環境問題、貧困問題、健康問題など、社会のさまざまな課題を解決するための糸口を見つけ出す役割を果たします。

技術の発展:

研究成果は、新しい技術を生み出し、社会に革新をもたらします。

より良い生活環境の創出:

研究の成果は、医療技術の進歩、交通手段の発展、快適な住環境の創出など、生活の質を向上させるのに貢献します。

デメリット:

専門性の狭窄化:

分野が高度化し、専門家は特定の領域に特化する傾向があります。

情報の過剰:

インターネットの普及により、情報量が膨大となり、真偽の見極めが難しくなっています。

倫理的問題:

研究の進歩に伴い、遺伝子操作、クローン技術、人工知能など、倫理的な問題が浮上しています。

格差の拡大:

学問や研究の成果は、一部の地域や人々にとって恩恵をもたらす一方で、格差を広げる可能性もあります。

これらのメリットとデメリットを考慮し、学問と研究は、人類の進歩を加速させる一方で、社会的な影響も考慮する必要があると言えます。

学際的研究とは?:専門分野を超えた研究のメリットや課題

https://x.gd/cXTjd

現代では、学問が非常に細分化されており、それぞれの研究者が深い知識や専門的な技術を持っています。それがかえって研究者の専門分野への閉じこもりを促進させ、幅広い視野を持たなくなる危険性も生み出しています。

しかし、学際的研究を通じて知識と経験を異なる学問同士で共有することで、これまでにない観点から研究テーマを考えること、新たな実験方法を生み出すことが期待できるでしょう。

世界各国は夫々に歴史や宗教も違い、経済的に一律に見ることはできず、研究で先頭に立つ人間なのか世界を俯瞰するように意見を主張することで各国に余計な予算を要求することは時としてもあってはならない。

総合的な見地で価値観にも優先順位があると思われる。こんな研究をしている人間がいたのかというものが動画で見られ、それも過去意見が発展したり各国それが違っていたということも有ったらしい。

それよりも当然考えて良いような事項に関しては関心が持たれないのも疑問。研究する人も多分いないのだろうと推測する。

最近は時事問題で英語や略語が使われることが多く、意味も分からないうちにその中へ引き込まれることが多い。

DEIは、ダイバーシティ(多様性)、エクイティ(公平性)、インクルージョン(包括性)の頭文字を取った言葉です。企業が従業員の多様な個性を尊重し、公平な機会を提供し、誰もが活躍できる包括的な環境を作るための取り組みを指します。

ポリコレとは、「ポリティカル・コレクトネス(political correctness)」の略で、政治的に正しいとされる言動や態度、また、差別や偏見をなくそうとする考え方や運動のことです。具体的には、人種、性別、宗教、年齢、障がいなど、様々な属性を持つ人々に対して、不快感や不利益を与えないように配慮することを指します。

--------------------------------------------------------------------------

奈良〜江戸時代の学問史 儒学の展開と文理区分の萌芽 文系とは何か

https://youtu.be/EZ1i17rH8CM 10:38 2021/04/21

【ゆっくり解説】学問の歴史 哲学から現代科学まで2500年の歩み

https://youtu.be/2aK4rSZIWjE 2020/05/09

【ゆっくり解説】数学の歴史〜学問を支える巨人の成長物語〜

https://youtu.be/QALL0T6bp8g 16:38 2022/02/25

| | |

| |

| | | | | | | | 2025/05/27 19:00:00 プライベート♪ | | | 文化 | | | 海外で日本語教育をやるメリットとデメリット | |

| |

| | |

以前からアフリカへ出かけて行って日本語教育やプログラミング教育を行っていたニュース等は伝えられていた。

これらを行っていたのは日本アフリカ文化交流協会(JACII)等民間団体で現在でも引き続き行っている模様。

内容は日本語クラスを開設したり、日本語学習者向けの教材や教員を派遣することなどとなっているようで他にも

国際交流基金(Japan Foundation):

アフリカ各国で日本語教育の調査や支援、日本語教師の派遣などを行っています。

日本語教師団(Nihongo Kyoshi-dan):

アフリカをはじめとする海外で日本語教育を行うボランティア教師を派遣しています。

各国の日本語教育団体:

アフリカ各国には、それぞれの国の事情に合わせて日本語教育を行っている団体があります。

活動内容の例:

日本語クラスの開設:

語学学校や大学、一般社団などで、日本語の授業を行います。

教材の開発・提供:

日本の出版社と連携して、アフリカ向けに教材を開発・提供したり、日本語教育をサポートするウェブサイトを運営しています。

日本語教師の派遣:

日本から日本語教師を派遣して、授業や研修を行います。

日本語教育の普及活動:

日本語検定試験の実施、日本文化イベントの開催など、日本語教育の魅力を発信する活動をしています。

これらの団体の活動は、アフリカにおける日本語学習者数を増やし、日本とアフリカの関係をより深める上で重要な役割を果たしています。

日本語教育が始められたのは、19世紀末期以前といわれています。

海外の日本語教育機関数は?

令和6(2024)年1月現在、世界の355機関・団体を認定しています。2024/07/25

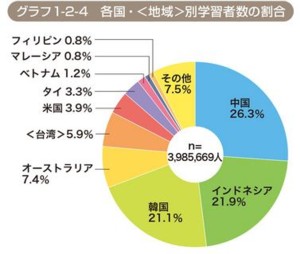

日本語学習者が多い国・地域 外務省

https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/nihongo.html

東アフリカの日本語教育の発展をめざして〜第一回ケニア日本語教育会議

https://www.wochikochi.jp/report/2012/12/japanese-east-africa.php

中国の植民地になったアフリカ、中国の新帝国主義

https://youtu.be/xoFHEy4g8P4 2025/04/08

国 内 の 日 本 語 教 育 の 概 要 文 化 庁 文 化 部 国 語 課 2017年

https://x.gd/L1wNx

我が国に在留する外国人の数は,平成29年末には約256万人であり「出入国管理及び難民認定法」が 改正施行された平成2年末の約108万人と比べて2倍を超える数となっています。

この間,日本語学習者層の拡大と多様化が進み,このような状況に適切に対応した日本語教育の展開が 求められるとともに日本語教師に求められる役割や活動の場も広がっています。・・・

400万人に迫る! 世界で日本語を学んでいるのはどんな人?

https://www.wochikochi.jp/topstory/2013/12/learning-japanese.php

過去33 年間で学習者数は31.3 倍に

なぜ日本語を学ぶのか?

日本語学習の目的として、今回の調査対象の機関から寄せられた回答(複数選択可)の上位は、次の通りです。

1位:日本語そのものへの興味(62.2%)

2位:日本語でのコミュニケーション(55. 5%)

3位:マンガ・アニメ・J- POP等が好きだから(54. 0 %)

4位:歴史・文学等への関心(49.7%)

5位:将来の就職(42.3%)

6位:機関の方針(35.3%)

7位:日本への留学(34.0%)

8位:国際理解・異文化理解(32.4%)

9位:日本への観光旅行(28.6%)

10位:受験の準備(大学等)(26.6%)

日本語教育が盛んなのは東アジアと東南アジア

アフリカにおいて比較的安全な国としては、モーリシャス、ボツワナ、シエラレオネ、ガーナなどが挙げられます。特にモーリシャスは、世界平和度指数でサブサハラ・アフリカで17年連続トップであり、全体でも22位と高い評価を受けています。

アフリカで親日的な国としては、エチオピアや、歴史的に交流が深い国々が挙げられます。具体的には、エチオピア、ケニア、モザンビークなどが親日国として知られています。これらの国々は、日本との交流やODA(政府開発援助)などを通して、日本に好意的なイメージを持っています.

海外における日本語教育の主な目的は、日本と海外の文化交流を促進し、日本への理解を深めること、そして、諸外国との友好関係の基盤を築くことです。具体的には、日本語を学ぶことで、日本文化への理解を深め、日本との交流の担い手を育成し、国際社会における日本を理解する人材を育成することなどが挙げられます.

具体的には、以下の点が挙げられます。

日本との交流の担い手育成:

日本語を学ぶことで、外国人の方々が日本文化を理解し、日本との交流を深め、相互理解を促進するための基礎を築く.

日本への理解促進:

日本語を学ぶことは、日本文化や社会への理解を深めるための重要なステップであり、海外における日本理解を深めることに繋がる.

国際社会における日本理解の促進:

日本語を学ぶことで、国際社会において日本文化や社会を理解する人材を育成し、日本と諸外国の間の相互理解を深める.

諸外国との友好関係の基盤形成:

日本語教育を通じて、日本と海外との間の交流を促進し、相互理解を深めることで、友好関係の基盤を築く.

日本語の普及と利用促進:

日本語を学ぶことで、日本語の普及を促進し、日常会話やビジネス、教育など、様々な場面で日本語を利用できる人材を育成する.

その他、日本語教育の目的として以下の点が挙げられることもあります。

外国人が日本語を使ってコミュニケーションを図り、生活できる能力を育成する:

例えば、健康・安全に関する日本語、社会生活に関する日本語、文化的な日本語など、様々な場面で日本語を利用できる能力を育成する.

日本語を使って自立した生活を送れるようにする:

例えば、日本語を使って買い物や医療機関の利用、公共交通機関の利用など、日常生活に必要な日本語能力を育成する.

日本語を使って日本社会の一員として生活できるようにする:

例えば、日本語を使って学校や仕事、地域活動に参加できる能力を育成する.

日本語を使って日本の文化を理解し、文化的な生活を送れるようにする:

例えば、日本語を使って日本の歴史や伝統、芸術などを理解し、文化的な生活を送れる能力を育成する.

これらの目的を達成するため、海外では様々な日本語教育の活動が行われています。例えば、日本語教育の専門家派遣、教材やカリキュラムの開発支援、日本語教育機関のネットワーク構築など、多岐にわたる活動を通じて、日本語教育の普及と質向上に努めています.

中国語の話せる日本人の人口が掴みたかったが不明。韓国など時代劇を日本語でしゃべる映画を製作したのを動画で見たことがあった。

移民も問題視されている。中国韓国が関係しているとされるがこの2国は海外から日本に向けて日本人に呼びかける日本語放送を行っている。つまり国内の日本人に語り掛けている。

文化は他国には強制できないし勧誘も難しいものであくまでも自発性に任すほかない。他国の文化を理解するのにその国の言語は必ずしも必要ではない。音楽が理解できればそれに類するとも言える。

ビジネスを覚えて貰って移民として入って来て欲しいのか。

アフリカ諸国で日本語教育を行うのも良いが、戦争等で難民や漂流民が大量発生するのを見て、安易にこれを解決するには各国が移民難民の受け入れを必要とするのは稚拙。やはり自国が自立するには産業革命を始めとする経済を理解し教える必要があるのではありますまいか。

| | |

| |

| | | | | | | | 2025/03/25 19:00:30 プライベート♪ | | | 文化 | | | 欧米人などはどういう本を読んでいるのか? | |

| |

| | |

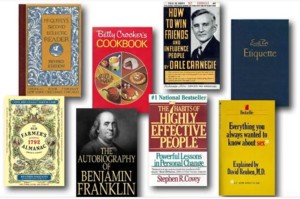

日頃アメリカやEUでは書店でどのような本を読んでいるのかと思うことがある。

最近は各分野ごとにyoutuberが配信しているので知らないうちに情報を得ているかも知れない。

アメリカの読書率は?

AI による概要

アメリカでは、毎日またはほぼ毎日読書をする人の割合は30%程度です。また、1日の平均読書時間は男性で約13分、女性で約19分です。

【調査結果】

2022年の米国労働統計局の調査では、1日の平均読書時間は男性で約13分、女性で約19分でした。

2023年の米国労働統計局の調査では、余暇の読書時間は女性が1日平均0.32時間(約19分)、男性は約0.2時間(12分)でした。

Gallupの調査では、2021年の年間読書冊数は12.6冊でした。

【読書に関するその他の情報】

読書時間の世界ランキングでは、インドが最も長く、1週間で約10時間を読書時間に当てているとされています。

読書家が多い国としてフィンランドが知られています。

日本では、毎日新聞社の「第64回読書世論調査」によると、1ヶ月間の読書量は若い人ほど多くなっています。

読書の割合は?

習慣的に読書をしている」が8割 4割がコロナ禍を経て読書時間が ...

読書の頻度は「1ヶ月に1冊以上」が最多の25.1%で、次いで「2〜3ヶ月に1冊以上」が22.0%、「1習週間に1冊」が14.6%という結果に。 また、1回の読書時間については30分未満が40.8%で、30分〜1時間が33.3%で、1時間以上の読書をするという回答は少数だった。

読書する人が多い国はどこですか?

「毎日orほぼ毎日」読書をしている国1位が中国で36%、2位がイギリス32%、そしてワースト1位が韓国で13%、ワースト2位がベルギー19%という結果です。 日本は15位で20%です。2024/04/24

中国人の読書量はどのくらいですか?

1人当たりの読書量は紙書籍が4・75冊、電子書籍が3・40冊だった。 オーディオブックなど音声で「読書」をする習慣を持つ人の割合は国民全体で3割以上。 未成年者の読書率は2・0ポイント上昇の86・2%。2024/04/24

フランス人の読書量はどのくらいですか?

年間1〜5冊読んでいる人は少し多い34%です。 年間6〜10冊読む人は13%と急に割合が少なくなります。 また逆に50冊以上読む人はフランス国民の3%いるという事実も見逃せません。2024/02/18

韓国人の読書率は?

・ 総合読書率(最近1年間で紙の本、電子書籍、オーディオブックのうち1冊以上読んだり聞いたりした割合)は、大人は43.0%(前回比マイナス4.5%ポイント)、児童・生徒は95.8%(前回比プラス4.4%ポイント)であり、大人は過去10年間、継続的に読書率が下落している一方、児童・生徒は上昇に転じている。2024/05/31

韓国での年間読書量は?

年間総合読書量は36.0冊で、同期間1.6冊がさらに増えた。 これに対し文化体育観光部は「読書文化振興法」に基づき5年ごとに樹立·施行する「第4次読書文化振興基本計画(2024~2028)」を発表した。2024/04/18

本が一番多い国はどこですか?

読書家が多い国フィンランド フィンランドでは年間に6800万冊の本が図書館で貸し出されているそうです。2024/08/03

アメリカの大学生は400冊本を読むと聞きました。 yahoo知恵袋

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12164041912 2016/0908

1 アメリカ合衆国の読書環境・読書活動の実態

https://x.gd/BqVhb

読書 2016 アメリカ

https://www.pewresearch.org/internet/2016/09/01/book-reading-2016/ 2016年9月1日

2022年と2023年の世界の読書統計(完全な調査データ) 2023/01/15

https://thgmwriters.com/blog/global-book-reading-statistics-2022-2023-complete-survey-data/

--------------------------------------------------------------------------

2021年のフランス出版市場は4冊に1冊がコミックス、うち2冊に1冊が日本の漫画

https://hon.jp/news/1.0/0/36603 2022年8月4日

子供向け書籍(+16%)が市場を牽引する形となりました。ノンフィクション(+13%)、一般文学(+12.5%)、実用書(+12.5%)や科学書(+10.5%)、文庫本(+10%)なども売れ行きを伸ばしたジャンルとなりました。

フランスは芸術面を始め文化大国として知られている。江戸時代の浮世絵に興味を示したのもフランスだし、漫画やアニメ、コスプレ、BENTOなどにも興味を持ち結構通じるものも感じる。

フランスを中心とする欧州のコンテンツ市場調査(2011-2012)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001231/fr_cartoons2013.pdf 2013年ジェトロ

目次

フランス語圏のコミック市場 .................................................... 3

独立系マンガ出版社 Ki-oon の健闘 ............................................ 11

KAZE の戦略................................................................. 11

マンガの電子書籍 ........................................................... 12

フランスにおける日本の小説の人気定着 ....................................... 12

実用書のジャンルでも翻訳が目立つ ........................................... 13

書籍にかかる消費税率のめまぐるしい変化 ..................................... 13

インターネット販売の拡大 ................................................... 13

参考:ドイツのマンガ市場 ...

--------------------------------------------------------------------------

ロンドン ・ブックフェア 2024

https://note.com/trannet/n/nc3b222b7baa9 2024年3月22日

023年にイギリスで(マンガを含めた)翻訳出版された著者別の売上げランキングのトップ30人中、17人を日本人著者が占めたと報じられていました。また、同年のベストセラーランキングのトップ20中、9タイトルを日本の作品が占めたそうです。

英国2023年翻訳本売り上げ、部数ランキング総合2位

https://ameblo.jp/kawapuro1110/entry-12848449885.html 2024-04-15

BOOKSELLER(イギリス業界誌)2024年3月13日記事

日本人作家 売上急増で英国最大の翻訳輸入国に

マンガの売上が過去最高を記録した2022年後も堅調な販売をキープする中、英国における翻訳作品は今も絶好調であり、その中でも日本のクリエイターによる小説が主な受益者になっている。

マンガが大ヒットを連発し、さらに「心地よい小説」と呼ばれる、猫が登場して図書館やカフェといった場所で展開される日本人作家による小説群が2023年の英国の翻訳書市場を席捲した。ニールセンブックスキャンによると翻訳書トップ30のうち17タイトル、そしてベストセラー20作品中9作品が日本語を原書とする作品であった。

作家単位では、マンガ界の巨匠 三浦建太郎が2年連続で売上首位に立った。

【進撃】日本の小説がイギリスで売れまくっている

https://newspicks.com/news/10931148/body/ 2024/12/3

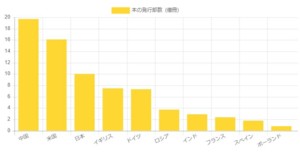

本好きな国はどこ?世界の本の発行部数ランキング

https://fumib.net/newbook-published/ 10月 27, 2024

ドイツ書籍業界の今と未来・本は書店で買う 電子書籍は不人気 売上高はここ10年横ばい そして課題山積

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/015f92f605e5dd87dec2977722b8a9ec44d8ed43 2017/11/7

2021年の英独の出版事情は?

http://www.newsdigest.de/newsde/features/12633-lesetipps-in-zeiten-des-wandels/ 17 Dezember 2021

コロナ禍で本を読む人が増加

英国とドイツではどんな本が読まれたか?

出版業界にもサプライチェーンの問題

【海外書籍ランキングTop10】#170 今週のアメリカ版Amazon書籍売れ筋ランキング

https://note.com/forestpub/n/nbf691a696f5f 2025年1月8日

現在、アメリカで人気の本、売れている本は?

https://english.chakin.com/book-us-top10.html 2025年1月29日付け

アメリカで一番売れた本は?

全世界で1500万部を突破し、2019年・2020年と2年連続でアメリカで一番売れた本でもある大ベストセラー小説『ザリガニの鳴くところ』(原題:Where the Crawdads Sing)が、ついに映画化。 日本でも昨年11月18日より公開されています。 そして今年2023年1月11日よりプレミア配信が開始します!

Our Best Sellers, Ourselves

https://www.nytimes.com/2021/07/02/books/most-popular-books.html

その他 画像検索

https://x.gd/sHbiA

--------------------------------------------------------------------------

書店が選んだ 現在のベストセラー

Our Current Bestsellers

London Review Bookshop

https://x.gd/T7Twy

最も売れている本はどれですか?

史上最も売れた本 24 冊

聖書 (50 億)

コーラン (30 億)

毛沢東主席の言葉集 (9 億)

ドン・キホーテ (5 億)

毛沢東主席の名言集 (4 億 5000 万)

二都物語 (2 億)

指輪物語 (1 億 5000 万)

現在、ニューヨーク タイムズのベストセラー リストに載っているのは?

ベストセラー - 書籍

印刷版と電子書籍を組み合わせたフィクション

今週の新刊。THE BOYFRIEND。フリーダ マクファデン著。...

リストに 2 週間掲載。COUNTING MIRACLES。ニコラス スパークス著。...

リストに 63 週間掲載。FOURTH WING。レベッカ ヤロス著。...

リストに 34 週間掲載。DEMON COPPERHEAD。バーバラ キングソルバー著。...

今週の新刊。LIES HE TOLD ME。ジェームズ パターソンとデビッド エリス著。

The New York Times Best Sellers

https://www.nytimes.com/books/best-sellers/

2024年に皆さんは何を読んでいますか?

2024年に必読の本(これまでのところ)

James。Percival Everett著。...

All Fours。Miranda July著。...

Martyr!。Kaveh Akbar著。...

The Husbands: A Read with Jenna Pick。Holly Gramazio著。...

Good Material。Dolly Alderton著。...

Come and Get It。Kiley Reid著。...

There's Always This Year。Hanif Abdurraqib著。...

Victim。Andrew Boryga著。

現在最も売れている本は何ですか?

1. 奇跡を数える ニコラス・スパークス、著者

2. 月が孵ったとき サラ・A・パーカー、著者

3. 間奏曲 サリー・ルーニー、著者

4. ビーチ・リード: デラックス版 エミリー・ヘンリー、著者

5. 彼が私に言った嘘: 彼女は嘘つきに恋をしている。 ジェームズ・パターソン、著者、デビッド・エリス、著者

2024 年のベストブックは何でしたか?

2024 年のトップ 10 の本 (フィクションとノンフィクション)

クリスティン ハンナ著『The Women』(販売部数 829,115 部)

サラ J. 著『House of Flame and Shadow』

エミリー ヘンリー著『Funny Story』(販売部数 300,289 部)

フリーダ マクファデン著『The Teacher』(販売部数 289,949 部)

アリ ヘイゼルウッド著『Bride』(販売部数 233,955 部)

最も売れている英語の本は何ですか?

ギネス世界記録によると、聖書は史上最も売れた本であり、これまでで推定50億部以上が売れています。2019/10/16

Foyles Highlights Bestsellers

https://www.foyles.co.uk/highlights/bestsellers

| | |

| |

| |

|

|